El Super Bowl siempre fue una de las grandes vitrinas culturales de Estados Unidos, un evento deportivo, sí, pero también una escena cuidadosamente diseñada para mostrarle al mundo su industria del entretenimiento, su música, su estética y su capacidad de producir espectáculo a escala masiva con una precisión que muy pocos países lograron desarrollar. El halftime show fue históricamente parte de ese dispositivo cultural y simbólico, un momento en el que se condensaba algo del imaginario norteamericano y se proyectaba globalmente con una potencia difícil de igualar, porque ahí se ponía en juego una forma de vida, una sensibilidad y una identidad cultural. De eso, los americanos saben.

La presentación de Bad Bunny este año se vio distinta desde el inicio, no tanto por la estructura del show en sí, sino por el clima cultural que instaló desde el primer minuto. Cantó casi todo en español y armó una puesta que parecía traer su mundo al centro del estadio, con referencias visuales a Puerto Rico, escenas de barrio, baile, color y una energía muy reconocible para cualquiera que haya crecido dentro de una cultura latinoamericana o que esté familiarizado con esos códigos. El repertorio recorrió sus temas más conocidos y el clima general fue el de una celebración compartida, con invitados como Ricky Martin y Lady Gaga, cruces generacionales y una escenografía que parecía pensada como una postal cultural antes que como un simple show musical pensado para el impacto inmediato.

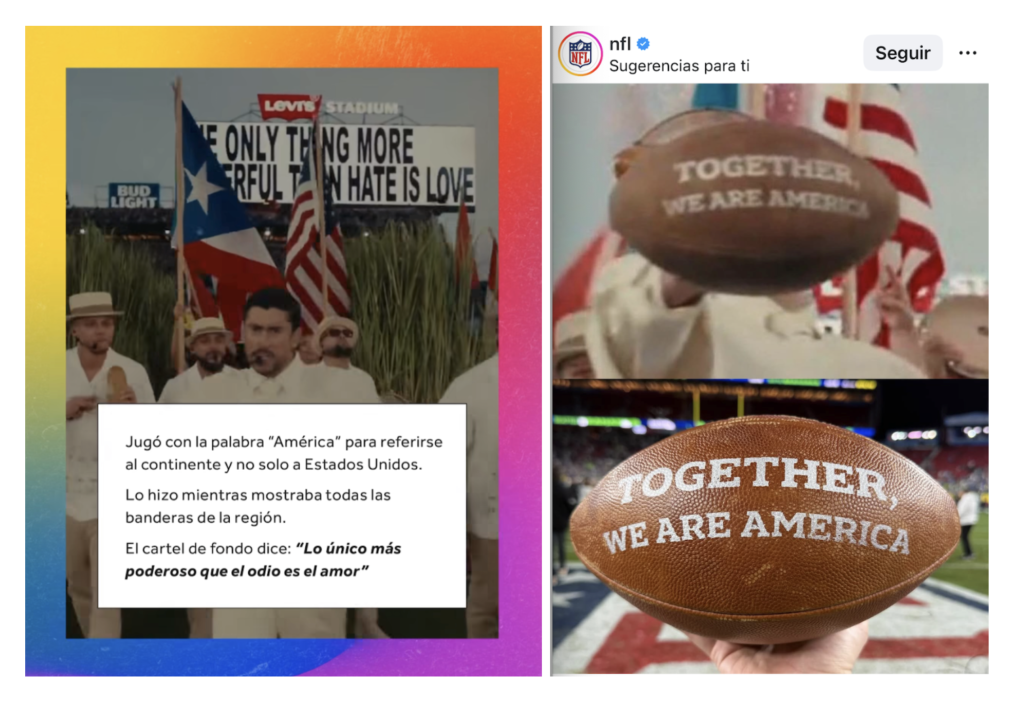

Toda la presentación giró alrededor de esa idea: llevar sus convicciones, su universo, su idioma y su estética al centro de uno de los eventos más vistos del planeta, en un escenario históricamente asociado a la proyección cultural de Estados Unidos.

Ahí es donde el concepto de soft power empieza a volverse útil para entender qué es lo que realmente se estaba moviendo. El soft power es la capacidad que tiene una cultura de expandirse a partir de su atractivo, cuando su música, su forma de hablar, su estética o su manera de vivir empiezan a ser adoptadas por otros casi sin darse cuenta, generando una influencia profunda que no necesita imponerse porque opera desde el deseo, la identificación y la admiración.

Corea del Sur entendió muy bien ese mecanismo hace años e invirtió de manera sostenida en su industria cultural, logrando que el K-pop, las series, el cine y skincare coreana circularan por todo el mundo hasta instalar una sensibilidad que antes resultaba completamente ajena para el público global. Grupos como BTS, películas como Parasite, marcas de cuidado de la piel o las series coreanas en plataformas lograron entrar en la vida cotidiana de millones de personas, modificar consumos, estéticas y referencias culturales, y convertirse en una de las estrategias de posicionamiento internacional más efectivas de las últimas décadas.

Con Bad Bunny aparece algo que se puede leer en esa misma línea, aunque desde otro lugar y dentro de otra estructura de amplificación. El aparato sigue siendo estadounidense: el estadio, la transmisión global, la producción y la escala monumental del evento siguen organizados desde ahí. Sin embargo, dentro de ese dispositivo empieza a circular con cada vez más fuerza la energía cultural latina, y el español ocupa el centro del escenario con total naturalidad frente a millones de espectadores.

Durante gran parte del siglo XX, la influencia cultural global tuvo una dirección bastante clara, con Hollywood, el pop y el entretenimiento norteamericano marcando el pulso y definiendo gran parte del imaginario aspiracional a nivel mundial. El Super Bowl fue, durante años, uno de los momentos más visibles de esa capacidad de proyección cultural, una escena en la que Estados Unidos se mostraba a sí mismo y al mismo tiempo exportaba su identidad. Hoy el panorama está más mezclado, más poroso, con identidades culturales que ya tienen peso propio entrando en ese mismo espacio y ocupando lugares cada vez más centrales.

Por eso la cobertura mediática fue tan intensa, porque lo que se estaba mirando iba mucho más allá del show en sí: un artista latino cantando en español en el evento más emblemático del entretenimiento estadounidense se leía como un indicador de cambio cultural, como un signo del crecimiento del público latino en Estados Unidos, de su peso económico, de su influencia en la música, en la moda y en el lenguaje cotidiano.

El soft power se percibe justamente en esos detalles, en que el español suene cada vez más familiar para millones de personas que no lo hablan, en que ciertos ritmos y estéticas se vuelvan aspiracionales y en que una forma de moverse, de vestirse o de narrar empiece a repetirse en otros lugares del mundo. Es un tipo de influencia que se instala de a poco, pero que con el tiempo genera transformaciones profundas en la percepción cultural global.

En este caso aparece un contraste interesante, porque la NFL sigue siendo una máquina de amplificación gigantesca y el evento mantiene intacta su escala global, pero la energía cultural que circula dentro de ese escenario se volvió más híbrida, más abierta y más atravesada por otras identidades que ya no están en los márgenes sino en el centro.

La industria del entretenimiento siempre fue muy sensible a estas transformaciones y se mueve hacia donde percibe vitalidad cultural, conexión emocional y potencia simbólica, y el crecimiento del público latino en Estados Unidos junto con su influencia en la música vienen marcando el ritmo desde hace años. El Super Bowl tomó ese movimiento y lo puso en el centro de la escena, amplificándolo a escala global.

El halftime show funciona como un termómetro cultural, porque lo que aparece ahí suele anticipar hacia dónde se inclina el atractivo simbólico del mundo. Hoy ese atractivo circula de una manera más abierta, alimentado por cruces, mezclas e identidades que ganan espacio y empiezan a ocupar lugares que antes parecían más definidos.

Que el español haya sido el idioma dominante en el corazón de uno de los eventos más emblemáticos de la cultura estadounidense dice bastante sobre el momento que estamos atravesando, porque muestra cómo una estética, una música y una forma de estar en el mundo encuentran un escenario desde donde amplificarse y consolidarse como referencias globales.

En ese movimiento empieza a verse con claridad cómo el poder cultural actúa de manera lenta, pero constante, desplazando el eje de influencia hacia quienes logran instalar sensibilidad, identidad y deseo a través de lo simbólico, generando un contrapeso frente al peso histórico del poder económico y político, y dejando en evidencia que hoy la disputa por ocupar el centro de la conversación global también se juega en el terreno de la música, del lenguaje y de las formas de representación.